人类经常会对本身产生疑问。我们的祖先是在哪里出生的?我们的祖先和我们的相貌是一样的吗?

哪怕在短短几十年前,这些问题还都只能依靠想象。

就韩国人来说,韩国人的祖先可能是原居北方的、经过西伯利亚、满洲等地抵达朝鲜半岛的蒙古人。至少在一位美术学者开始研究韩国人的面孔前还是这样认为的。韩国面孔研究所(Korea Face Institute)所长赵镛珍。他既是韩国画家,也有解剖学的专业知识。他在弘益大学攻读了东洋画的本科与研究生课程,之后再首尔教育大学等学校教授过美术,但现在结束了教学生涯,开始专心进行面孔研究。特别通过对近50年的众多人体和动物的尸骨进行解剖,使他解开了生活在这片土地上的人类的特质。

根据他的研究表明,现在的韩国人可以分为北方人和南方人的后代。通过对面孔等的特征的分析表明,有约20%的韩国人显现出明显的南方特征,而约80%的韩国人具有明显的北方特征。南方特征包括浓黑的眉毛、双眼皮、短鼻、大鼻孔、厚嘴唇、毛发旺盛、方脸、卷曲的头发、皮肤黝黑等。与此相反,北方的特征则是眉毛浅、长鼻、鼻尖尖细、单眼皮小眼睛、嘴唇薄。赵镛珍表示“南方血脉在冰河时代前就已经广泛分布到东亚地区,北方血脉则是从非洲迁移而来,在约2万5千年前在贝加尔湖附近度过了漫长的冰川期,随着约1万年前冰川期的结束,开始慢慢地向东亚方向移动”“朝鲜半岛最早的居民属于南方一派”。

到此,各自发展的历史的碎片渐渐拼成了韩国人的原型模样。带有过去印记的面孔同样也可以追溯未来的面容。Korea.net记者拜访了平生从事面孔研究的所长赵镛珍,共同分享了他在研究面孔探索真理的旅途中的故事。

- 结束稳定的国立大学教授的工作,全心全意的投入到研究中去。

随着年龄的增长,教授生活越来越力不从心了。那是职业生涯。搞研究要占用太多的时间。要研究的东西太多,人生和体力却都是有限的,因此在机会来临得时候做出了选择。

- 您是怎么与面孔结缘的?

这与小学三年级时见到的女老师有关。这位老师是随父亲从忠清南道舒川邑来的,在这里当了教师,而且是我的班主任。我没有兄弟姐妹,这位老师给我的影响很深。老师带着当时生活在邑(即镇)上的我在放假的时候进行了家访。经常给我读欧·亨利的‘最后一片常春藤叶’。老师认为我有画画的天分,说希望我成为像达芬奇那样的艺术家。幸运的是当时学园社的六部百科字典中已经有一部发行了。就读师范学校的叔叔就有一本。当时家里也没有什么别的书,到了初中二年级的时候我已经把那本百科字典基本都背下来了。老师指点我说,要成为画家需要学习解剖学。老师深深地感化了我,到现在为止我还想要成为达芬奇。如果想成为50年后、500年后的达芬奇,按照达芬奇的路子走下去,成为了500年前的化石人(笑)。从初·高中开始一直在学习解剖学。

- 如果非要把热情因素排除在外,那就没什么可要说明的了。

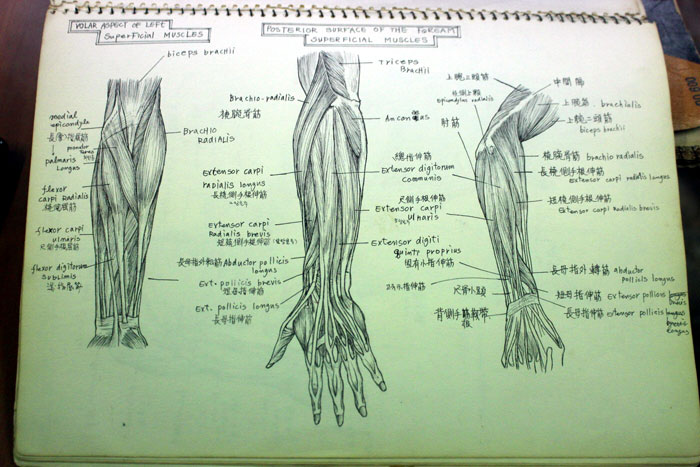

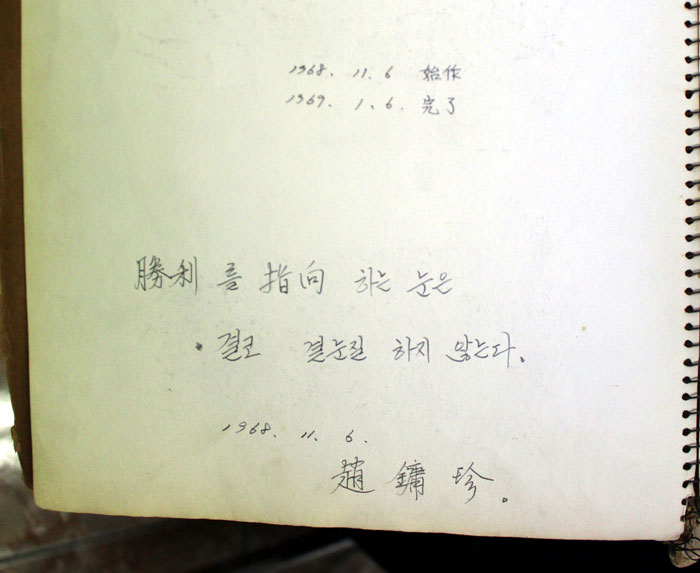

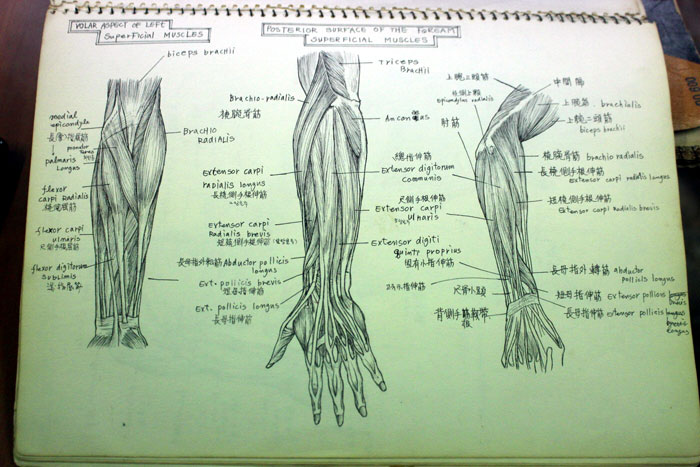

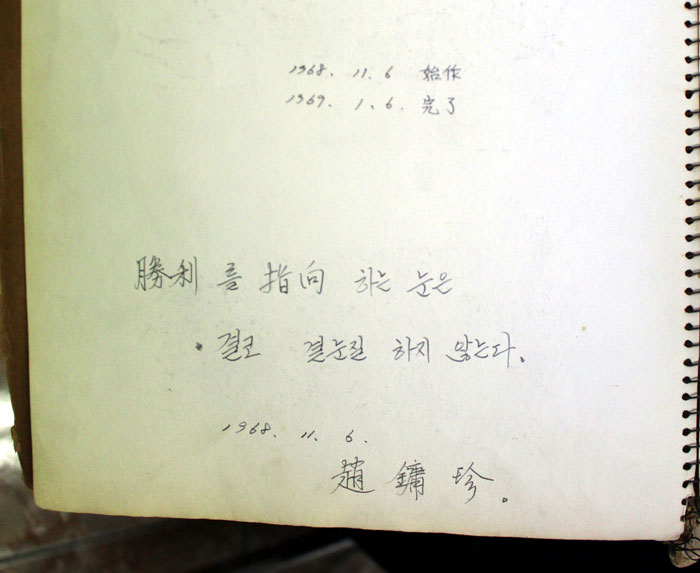

上大学的时候(弘益大学美术系),西洋画家金元(音)先生(教授)有一具人体骨骼标本。教授将我看做自己的接班人。他是平壤人,在日本学习了美术。在日本时师承西田正秋(Nishida Masaaki)先生。西田先生是日本美术解剖学(Artistic Anatomy)的创始者。日本在150年前就已经接受了美术解剖学。大学一年级的时候就画人体解剖图。画这个和成绩无关,纯属兴趣。1968年11月16日保证‘指向胜利的眼最终不会侧目’,1969年1月6日终于全部画完。这些画在大学二年级的时候以‘人体解剖图’的名字出版成书。有很多美大的学生买这本书,为大学生活带来了很多帮助。1972年在韩国日报上刊载了Catholic大学招聘解剖学助教的广告。通过这个机会,我得以系统的学习了解剖学。1972年10月在Catholic的医大解剖学教室里第一次参加了解剖实习。‘剖身解真’。我决心弄清楚号称小宇宙的人体的秘密,追求真理。4月23日星期六上午10点的时候第一次进行了解剖。这是作为解剖学者的入门。7年期间一直在这个大学里学习解剖学。研究人体与成绩无关,主要是自己对此非常感兴趣。学习是从别人的知识经验里得益,研究是寻求别人不知道的东西,看来我属于研究者的体质。

- 对美术学者来说是很稀有的经验呢

吃整鸡的时候都从来没有直接吃过,都是先仔细观察肌肉的分布。刚开始的时候主要观察的是动物,后来扩展到也观察植物。我想,用计量的方式说明,不就能够将形态正确地整理出来了吗?已经存在的现象能够实现计量化。为了将面孔实现计量化,我开始制作等高线拍摄装置。一直到那个时候为止,容貌技术都还完全不发达。我一直在考虑如何能够向人介绍完全没有谋过面的陌生人的面部特征。

- 之前对韩国人的起源只是不确定的说是阿尔泰语系(Altaic languages),通过面孔研究使其更具体了呢。

是的。最早是在1万2千年前从南方迁徙而来的。当时印度尼西亚附近的巽他古陆(Sundaland)由于地球变暖海平面升高变成了巽他列岛(Sunda Islands),人口密度也因此升高了。为了追求更好的生活,岛上的居民们以家族为单位沿着海岸线迁徙至此。直到一万年前,外兴安岭(Stanovoy Mts.)还是不可逾越的天堑,但随着冰川的融化,有很多男人打穿了下山了。北方血脉一派则能看出攀山的痕迹。朝鲜半岛有基本的遗传基因草。基本遗传基因定下来以后,就算之后掺杂了不同的集团也是少数,没有改变本质。当然,本质并不是单一民族。

- 在忠北堤川发举出的黄石里人是不是从欧洲来的?

我是这么想的。在2300年前是进行狩猎生活的,一直在寻找猎物的猎人从北欧一直来到了朝鲜半岛。现在仍然可以在堤川附近发现很多相似的面孔。这里居住着很多头部形状呈红薯状的面孔。黄石里人的脑是欧洲人的脑型。东方人和欧洲人的脑部是不同的。在全南、庆南的海边曾经生活着有欧洲人脑型的人类。

- 您问什么要研究面孔呢?

脸孔是遗传基因的表现体。遗传信息在脸孔上会得到充分的体现。想要寻求民族、世系可以从很多方面来实现。能够影响容貌的遗传基因非常少。影响脑部的遗传基因大约有2万个。在朝鲜半岛上本来居住着南方血统派。之后北方血统派如同蒙蒙细雨般的来到朝鲜半岛,但是基质仍然是南方血统。韩国人基本上在统一新罗时代实现了韩国人面孔。那时实现了全国均质化现象。日本的东边与西边的面孔有120倍的差别,与他相比,韩国的面孔具有超强的同质性。新罗的统一形成了韩国人的原型,语言学者们也认为我们使用的语言的原型也是在统一新罗时期。

- 韩国人的遗传基因里还留着不同的因素吗?

是的。遗传基因现在仍然存在。在庆南统营海边的小岛上发现的6千多年前的人骨属于非洲人。后脑勺向非洲人一样紧实上翘,肤色也类似黑人。

- 你预测未来的韩国人的脸孔是否会产生大的变化?

人们一般不会做太大移动。理解脸孔的属性并不难。直到现在也是,哪怕是道内结婚率最低的忠南,选择在同一地区寻找另一半的人也占了68%。庆南、全南的道内结婚率达到了85%。也就是说,地区遗传基因方面不会产生大的变化。虽然也有从东南亚回归回归的侨胞,但主要来的是女性,不会产生太大的影响。

- 您有没有担心过自己的分类方式会受到人种论的误会呢?

普通人有可能这么想。韩国人的右脑占上风,所以有轻易下结论的倾向。所以我很小心。因为很有可能会遇到先见为主的情况。当然并不是所有的人都这样。

- 只要定好一次架构,就不会再产生大的变化了吗?

除非一次性的涌入全部人口的12%才有可能发生改变,但这种情况是不可能的。我们国家怎么可能接收一千万人?也就是说未来是可以预测的。未来的韩国人仍然是右脑更加发达,个头要比日本人稍微高一些。韩国人身上常见的糖尿病、结核、骨质疏松症等问题也仍将继续。这些作为常数,是未来需要面对的问题。

- 语言习惯也与头脑活动有一定的关系吧?

东南亚的语言鼻音比较重。优点是没有侧重特定的部分,而是具有所有的发音元素。中国语里没有ㄱ(介于k与g之间)的音。从解剖学的角度发现有与发音相关的因素。如果不用就会退化。因此应该把韩国古语中的唇轻音重新使用起来。如果不用的话,大脑也就不会使用了。不是只为了恢复唇轻音,而且还因为它与细致的行动有关。语言中枢不止有说话的功能,还与细致的思考和行动有关。语言是大脑对人产生终生影响的文化因素,因此应该同时进行语言研究。韩国语中的子音不够多,因此左边大脑的使用率相对较低。

- 面孔研究的积极目的是什么?

研究发现的不足可以通过教育来弥补。举例说,去掉韩国语中的长短音就可以更加快速的学习。由于左脑(left brain)偏弱,因此长短音消失、出现轻音化和隔音化现象,使词汇减少。比较级别缩略为最高级别。右脑(right brain)皮层薄,有很快消耗的倾向。判断速度快而且行动迅速,但与此相反,收尾就略显不足。韩国语的第一个音节读的比较重,相对的后面的音节就比较模糊。因此用脑习惯就更加难以更改。因此应该提高左脑的使用频率,保持左右大脑的平衡。

文字·摄影:Korea.net记者魏宅焕

whan23@korea.kr

哪怕在短短几十年前,这些问题还都只能依靠想象。

就韩国人来说,韩国人的祖先可能是原居北方的、经过西伯利亚、满洲等地抵达朝鲜半岛的蒙古人。至少在一位美术学者开始研究韩国人的面孔前还是这样认为的。韩国面孔研究所(Korea Face Institute)所长赵镛珍。他既是韩国画家,也有解剖学的专业知识。他在弘益大学攻读了东洋画的本科与研究生课程,之后再首尔教育大学等学校教授过美术,但现在结束了教学生涯,开始专心进行面孔研究。特别通过对近50年的众多人体和动物的尸骨进行解剖,使他解开了生活在这片土地上的人类的特质。

平生致力于韩国人面孔研究的韩国面孔研究所长赵镛珍。他是韩国画家,也具备解剖学的专业知识,对历史学、考古学、医学等多个领域也有涉猎。

根据他的研究表明,现在的韩国人可以分为北方人和南方人的后代。通过对面孔等的特征的分析表明,有约20%的韩国人显现出明显的南方特征,而约80%的韩国人具有明显的北方特征。南方特征包括浓黑的眉毛、双眼皮、短鼻、大鼻孔、厚嘴唇、毛发旺盛、方脸、卷曲的头发、皮肤黝黑等。与此相反,北方的特征则是眉毛浅、长鼻、鼻尖尖细、单眼皮小眼睛、嘴唇薄。赵镛珍表示“南方血脉在冰河时代前就已经广泛分布到东亚地区,北方血脉则是从非洲迁移而来,在约2万5千年前在贝加尔湖附近度过了漫长的冰川期,随着约1万年前冰川期的结束,开始慢慢地向东亚方向移动”“朝鲜半岛最早的居民属于南方一派”。

到此,各自发展的历史的碎片渐渐拼成了韩国人的原型模样。带有过去印记的面孔同样也可以追溯未来的面容。Korea.net记者拜访了平生从事面孔研究的所长赵镛珍,共同分享了他在研究面孔探索真理的旅途中的故事。

研究所里正在对大脑构造进行说明的所长赵镛珍。

- 结束稳定的国立大学教授的工作,全心全意的投入到研究中去。

随着年龄的增长,教授生活越来越力不从心了。那是职业生涯。搞研究要占用太多的时间。要研究的东西太多,人生和体力却都是有限的,因此在机会来临得时候做出了选择。

- 您是怎么与面孔结缘的?

这与小学三年级时见到的女老师有关。这位老师是随父亲从忠清南道舒川邑来的,在这里当了教师,而且是我的班主任。我没有兄弟姐妹,这位老师给我的影响很深。老师带着当时生活在邑(即镇)上的我在放假的时候进行了家访。经常给我读欧·亨利的‘最后一片常春藤叶’。老师认为我有画画的天分,说希望我成为像达芬奇那样的艺术家。幸运的是当时学园社的六部百科字典中已经有一部发行了。就读师范学校的叔叔就有一本。当时家里也没有什么别的书,到了初中二年级的时候我已经把那本百科字典基本都背下来了。老师指点我说,要成为画家需要学习解剖学。老师深深地感化了我,到现在为止我还想要成为达芬奇。如果想成为50年后、500年后的达芬奇,按照达芬奇的路子走下去,成为了500年前的化石人(笑)。从初·高中开始一直在学习解剖学。

- 如果非要把热情因素排除在外,那就没什么可要说明的了。

上大学的时候(弘益大学美术系),西洋画家金元(音)先生(教授)有一具人体骨骼标本。教授将我看做自己的接班人。他是平壤人,在日本学习了美术。在日本时师承西田正秋(Nishida Masaaki)先生。西田先生是日本美术解剖学(Artistic Anatomy)的创始者。日本在150年前就已经接受了美术解剖学。大学一年级的时候就画人体解剖图。画这个和成绩无关,纯属兴趣。1968年11月16日保证‘指向胜利的眼最终不会侧目’,1969年1月6日终于全部画完。这些画在大学二年级的时候以‘人体解剖图’的名字出版成书。有很多美大的学生买这本书,为大学生活带来了很多帮助。1972年在韩国日报上刊载了Catholic大学招聘解剖学助教的广告。通过这个机会,我得以系统的学习了解剖学。1972年10月在Catholic的医大解剖学教室里第一次参加了解剖实习。‘剖身解真’。我决心弄清楚号称小宇宙的人体的秘密,追求真理。4月23日星期六上午10点的时候第一次进行了解剖。这是作为解剖学者的入门。7年期间一直在这个大学里学习解剖学。研究人体与成绩无关,主要是自己对此非常感兴趣。学习是从别人的知识经验里得益,研究是寻求别人不知道的东西,看来我属于研究者的体质。

- 对美术学者来说是很稀有的经验呢

吃整鸡的时候都从来没有直接吃过,都是先仔细观察肌肉的分布。刚开始的时候主要观察的是动物,后来扩展到也观察植物。我想,用计量的方式说明,不就能够将形态正确地整理出来了吗?已经存在的现象能够实现计量化。为了将面孔实现计量化,我开始制作等高线拍摄装置。一直到那个时候为止,容貌技术都还完全不发达。我一直在考虑如何能够向人介绍完全没有谋过面的陌生人的面部特征。

- 之前对韩国人的起源只是不确定的说是阿尔泰语系(Altaic languages),通过面孔研究使其更具体了呢。

是的。最早是在1万2千年前从南方迁徙而来的。当时印度尼西亚附近的巽他古陆(Sundaland)由于地球变暖海平面升高变成了巽他列岛(Sunda Islands),人口密度也因此升高了。为了追求更好的生活,岛上的居民们以家族为单位沿着海岸线迁徙至此。直到一万年前,外兴安岭(Stanovoy Mts.)还是不可逾越的天堑,但随着冰川的融化,有很多男人打穿了下山了。北方血脉一派则能看出攀山的痕迹。朝鲜半岛有基本的遗传基因草。基本遗传基因定下来以后,就算之后掺杂了不同的集团也是少数,没有改变本质。当然,本质并不是单一民族。

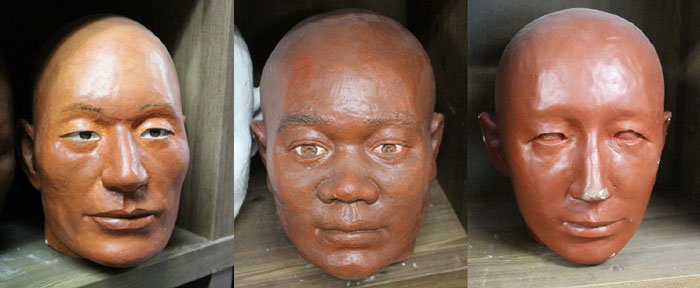

- 在忠北堤川发举出的黄石里人是不是从欧洲来的?

我是这么想的。在2300年前是进行狩猎生活的,一直在寻找猎物的猎人从北欧一直来到了朝鲜半岛。现在仍然可以在堤川附近发现很多相似的面孔。这里居住着很多头部形状呈红薯状的面孔。黄石里人的脑是欧洲人的脑型。东方人和欧洲人的脑部是不同的。在全南、庆南的海边曾经生活着有欧洲人脑型的人类。

赵镛珍所长大学1年级的时候画的人体解剖图。从决心‘指向胜利的眼最终不会侧目’的17岁的1968年11月6日开始,一直坚持画到1969年1月6日。

- 您问什么要研究面孔呢?

脸孔是遗传基因的表现体。遗传信息在脸孔上会得到充分的体现。想要寻求民族、世系可以从很多方面来实现。能够影响容貌的遗传基因非常少。影响脑部的遗传基因大约有2万个。在朝鲜半岛上本来居住着南方血统派。之后北方血统派如同蒙蒙细雨般的来到朝鲜半岛,但是基质仍然是南方血统。韩国人基本上在统一新罗时代实现了韩国人面孔。那时实现了全国均质化现象。日本的东边与西边的面孔有120倍的差别,与他相比,韩国的面孔具有超强的同质性。新罗的统一形成了韩国人的原型,语言学者们也认为我们使用的语言的原型也是在统一新罗时期。

- 韩国人的遗传基因里还留着不同的因素吗?

是的。遗传基因现在仍然存在。在庆南统营海边的小岛上发现的6千多年前的人骨属于非洲人。后脑勺向非洲人一样紧实上翘,肤色也类似黑人。

- 你预测未来的韩国人的脸孔是否会产生大的变化?

人们一般不会做太大移动。理解脸孔的属性并不难。直到现在也是,哪怕是道内结婚率最低的忠南,选择在同一地区寻找另一半的人也占了68%。庆南、全南的道内结婚率达到了85%。也就是说,地区遗传基因方面不会产生大的变化。虽然也有从东南亚回归回归的侨胞,但主要来的是女性,不会产生太大的影响。

- 您有没有担心过自己的分类方式会受到人种论的误会呢?

普通人有可能这么想。韩国人的右脑占上风,所以有轻易下结论的倾向。所以我很小心。因为很有可能会遇到先见为主的情况。当然并不是所有的人都这样。

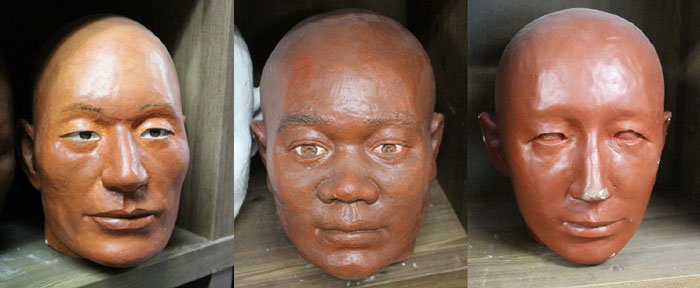

所长赵镛珍复原的朝鲜半岛居民的头像。左边是在忠北堤川发掘的黄石里人。初步断定是两千三百年前从北欧移居而来的。中间是由统营近海的烟台岛发掘的男子人骨复原而成的头像。会让人联想到非洲人。右边是预想的在公元2100年的未来韩国男性的样子。

- 只要定好一次架构,就不会再产生大的变化了吗?

除非一次性的涌入全部人口的12%才有可能发生改变,但这种情况是不可能的。我们国家怎么可能接收一千万人?也就是说未来是可以预测的。未来的韩国人仍然是右脑更加发达,个头要比日本人稍微高一些。韩国人身上常见的糖尿病、结核、骨质疏松症等问题也仍将继续。这些作为常数,是未来需要面对的问题。

- 语言习惯也与头脑活动有一定的关系吧?

东南亚的语言鼻音比较重。优点是没有侧重特定的部分,而是具有所有的发音元素。中国语里没有ㄱ(介于k与g之间)的音。从解剖学的角度发现有与发音相关的因素。如果不用就会退化。因此应该把韩国古语中的唇轻音重新使用起来。如果不用的话,大脑也就不会使用了。不是只为了恢复唇轻音,而且还因为它与细致的行动有关。语言中枢不止有说话的功能,还与细致的思考和行动有关。语言是大脑对人产生终生影响的文化因素,因此应该同时进行语言研究。韩国语中的子音不够多,因此左边大脑的使用率相对较低。

- 面孔研究的积极目的是什么?

研究发现的不足可以通过教育来弥补。举例说,去掉韩国语中的长短音就可以更加快速的学习。由于左脑(left brain)偏弱,因此长短音消失、出现轻音化和隔音化现象,使词汇减少。比较级别缩略为最高级别。右脑(right brain)皮层薄,有很快消耗的倾向。判断速度快而且行动迅速,但与此相反,收尾就略显不足。韩国语的第一个音节读的比较重,相对的后面的音节就比较模糊。因此用脑习惯就更加难以更改。因此应该提高左脑的使用频率,保持左右大脑的平衡。

文字·摄影:Korea.net记者魏宅焕

whan23@korea.kr