浓郁的黑暗笼罩着现代韩国社会。并不似北韩的残酷,这片黑暗比起38线以北的恐怖,更接近消费主义和工业化带来的黑暗。

这种黑暗是失掉对“韩国梦”的信任后,随之而来的缺失灵魂的、阴沉的空虚。这种黑暗来自生活在上世纪四五十年代的韩国人所经历的信赖的崩塌,以及对自己构建的从无到有的信任的丧失。这种黑暗源自缺乏自然、树木、公园,人太多,而绿荫太少。这种黑暗诞生自生活在无比狭小空间的人们,无处安放灵魂的人们。这个社会里,在学校没有能够依靠的空间,社会的非主流没有话语权,不存在容身之所,不存在民主政治能够放飞翅膀飞翔的政治空间。让我们回想一下1980年5月,在韩国光州爆发的反对独裁政权的民主化运动。

现代韩国的这种浪潮在艺术形态中得到了很好的体现,独立音乐、动漫、网络漫画、电视剧等,更在文化中得到了最好的诠释。生于二十世纪六十年代的韩国年轻作家,描写着浓厚的忧郁和信赖的缺失,这个时代的黑暗。他们是最棒的作家,同时也是心理分析师。

这样的“忧郁文学”的范畴中,怪诞方向的一端有着李起昊的《至少我们会道歉(2009)》;在稍微理智阳光的方向有着金英夏的《光之帝国(2006)》或黄皙暎的《钵里公主(2007)》;然后在这两端的中间某处有着韩江的《少年来了(2016)》。

最近英美媒体有关韩国文学的报道全都围绕着韩江。韩江的名字出现在所有讨论韩国文学的媒体,几乎见不到韩国的其他作家。这是因为韩江获得了英国布克国际文学奖大奖。事实上,她只是用韩国语写了一部优秀的文学作品,但只接触过英语文学的人们会误认为韩江代表“韩国文学”。

韩江用韩国语写文章,但这并不意味着她就是代表韩国文学的作家。正如美国小说家乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)并不是代表英语文学或美国文学的作家一样,正如英语文学和美国文学有着众多作家一样,表面上被随意称为“韩国文学”的世界也有着各种现象。

“韩国”这一唯一神论般的信仰——不论我们如何定义,在社会、政治、艺术领域都存在着,这一点和北韩类似。韩国历代领导人在执政期间都冥思苦想“韩国式”到底意味着什么,最后赋予了不同的意义。值得庆幸的是,独具慧眼的人们将其称之为“国病(national disease)”,是“国宝”加“疾病”的诙谐表达。现如今,“国家主义”对四十岁以下的国民来说不过是一个空洞的词语。“你得国病了啊”这句话是对对方虚假国家主义带有嘲笑的玩笑,嘲笑国家主义已过时,而且蹩脚得很。

2012年,我们在获得空前人气的歌手鸟叔(PSY)那夹杂搞笑元素的流行音乐现象中也看到过。所有人为他疯狂,鸟叔带来的《江南Style》在全世界网络大火。《江南Style》是鸟叔第六张专辑《PSY 6甲 PART1》的主打歌,这首歌在视频网站YouTube创下了有史以来的最高点击量,谷歌YouTube开发人员为应对相当于“玛卡雷娜”的《江南Style》热潮,不得不重新编写代码。

这样的现象再一次出现在了作家韩江的身上。所有人都为利用她的成功争先恐后,在他们眼里韩江就是“韩国式”的代表。但在韩江的眼里,她不过是一个写书的作家而已。她阅读,她感受,她写作。在韩国以外的广阔世界,人们并不因她是韩国人,或因为是用韩国语写的作品而阅读,我们只是觉得作品好,仅此而已。

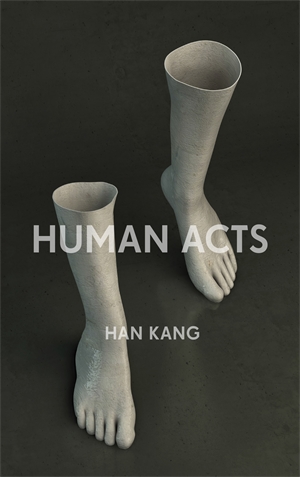

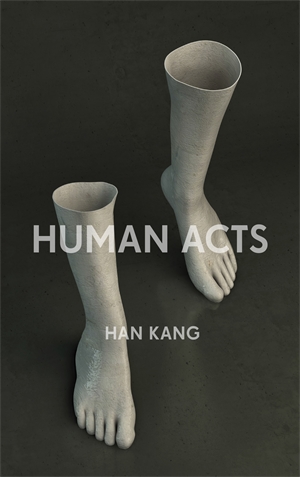

《少年来了》于2014年出版,2016年出版了英文版,由Deborah Smith翻译。韩江带着读者回到了独裁政府发动大屠杀的1980年光州5.18民主化运动现场。这是一部有关心碎、悲伤、后悔、悔恨的既悲痛又恐怖的长篇小说。作家如实描写了社会的苦痛,即主张民主主义的人们要经历的痛苦。细细想来,比起北美读者,小说大概更能引起印尼、菲律宾、东欧、南美等最近步入民主化国家读者的共鸣。

这是韩江第二部翻译成英文的作品。2015年,第一本被翻译成英文的小说《素食主义者》在今年获得了英国布克国际文学奖大奖,英文版《少年来了》正式出版。《素食主义者》同样由Deborah Smith负责翻译。

获得布克国际文学奖,加之第二本英文小说出版,韩江一下子获得了一大批忠实读者。未来她也会被铭记,因为韩江的作品很优秀。

韩江生于1970年,她的家庭可谓是作家世家,儿时在光州长大,亲身经历过1980年5月的光州。《少年来了》开篇是为实现民主主义而付出惨痛代价的恐怖画面。为实现民主化运动牺牲的人们的一副副棺材,每个棺材都围绕着伤心欲绝的家人。

穿梭于1980年5月和那之后的记忆,作者诉说着民主化运动的屠杀对作品标题《少年来了》中的“少年”——小志愿者、学者、政治犯、青少年等社会各阶层人们产生的影响。韩江的写作风格确实很独特。时间交替中,人称也在变换,第一人称、第二人称、第三人称。这时译者的能力得到了发挥,因为有变化的余地。读者只要重复几次这个变化,就能了解这个风格。加拿大《环球邮报(The Globe and Mail)》的评论家Pasha Malla说:“……这部作品生动,却也不太好读。就像是电影一个场景中出现后撤掉的挑杆话筒,这些写作手法的问题,也正好缓冲了作品的辛辣。”

小说第202页(英文版),韩江将最后一章命名为《结语:作者,2013年》。结语中,她解释了约200页中的和解过程。光州5.18民主化运动当时,作者只有十岁。这部小说是她接受1980年5月的光州,以及今天笼罩在韩国的浓郁黑暗的过程,而最终,我们被治愈。

简单整理一下的话,就是韩江的《少年来了》是一部非常好的作品。像斯堪的纳维亚的黑色电影,像卡夫卡和加缪那样是实际存在的,却也像马尔克斯和村上春树一样,是那般的不和谐。不要因为作者是韩国人,或者因为是韩国作品而阅读韩江的作品。这样的想法绝不成不了阅读作家作品的理由。阅读韩江,只是因为她的作品足够好。

Greagory C. Eaves Korea.net 记者

照片:韩国文学翻译院

翻译:孙智爱 Korea.net 记者、金天香

gceaves@korea.kr

这种黑暗是失掉对“韩国梦”的信任后,随之而来的缺失灵魂的、阴沉的空虚。这种黑暗来自生活在上世纪四五十年代的韩国人所经历的信赖的崩塌,以及对自己构建的从无到有的信任的丧失。这种黑暗源自缺乏自然、树木、公园,人太多,而绿荫太少。这种黑暗诞生自生活在无比狭小空间的人们,无处安放灵魂的人们。这个社会里,在学校没有能够依靠的空间,社会的非主流没有话语权,不存在容身之所,不存在民主政治能够放飞翅膀飞翔的政治空间。让我们回想一下1980年5月,在韩国光州爆发的反对独裁政权的民主化运动。

作者韩江出生于1970年,在光州长大,亲身经历了1980年的光州5.18民主化运动。作者在2014年的作品《少年来了》中向读者生动地传递了当时的创伤和治愈伤口的过程。

现代韩国的这种浪潮在艺术形态中得到了很好的体现,独立音乐、动漫、网络漫画、电视剧等,更在文化中得到了最好的诠释。生于二十世纪六十年代的韩国年轻作家,描写着浓厚的忧郁和信赖的缺失,这个时代的黑暗。他们是最棒的作家,同时也是心理分析师。

这样的“忧郁文学”的范畴中,怪诞方向的一端有着李起昊的《至少我们会道歉(2009)》;在稍微理智阳光的方向有着金英夏的《光之帝国(2006)》或黄皙暎的《钵里公主(2007)》;然后在这两端的中间某处有着韩江的《少年来了(2016)》。

最近英美媒体有关韩国文学的报道全都围绕着韩江。韩江的名字出现在所有讨论韩国文学的媒体,几乎见不到韩国的其他作家。这是因为韩江获得了英国布克国际文学奖大奖。事实上,她只是用韩国语写了一部优秀的文学作品,但只接触过英语文学的人们会误认为韩江代表“韩国文学”。

韩江用韩国语写文章,但这并不意味着她就是代表韩国文学的作家。正如美国小说家乔纳森·弗兰岑(Jonathan Franzen)并不是代表英语文学或美国文学的作家一样,正如英语文学和美国文学有着众多作家一样,表面上被随意称为“韩国文学”的世界也有着各种现象。

“韩国”这一唯一神论般的信仰——不论我们如何定义,在社会、政治、艺术领域都存在着,这一点和北韩类似。韩国历代领导人在执政期间都冥思苦想“韩国式”到底意味着什么,最后赋予了不同的意义。值得庆幸的是,独具慧眼的人们将其称之为“国病(national disease)”,是“国宝”加“疾病”的诙谐表达。现如今,“国家主义”对四十岁以下的国民来说不过是一个空洞的词语。“你得国病了啊”这句话是对对方虚假国家主义带有嘲笑的玩笑,嘲笑国家主义已过时,而且蹩脚得很。

2012年,我们在获得空前人气的歌手鸟叔(PSY)那夹杂搞笑元素的流行音乐现象中也看到过。所有人为他疯狂,鸟叔带来的《江南Style》在全世界网络大火。《江南Style》是鸟叔第六张专辑《PSY 6甲 PART1》的主打歌,这首歌在视频网站YouTube创下了有史以来的最高点击量,谷歌YouTube开发人员为应对相当于“玛卡雷娜”的《江南Style》热潮,不得不重新编写代码。

这样的现象再一次出现在了作家韩江的身上。所有人都为利用她的成功争先恐后,在他们眼里韩江就是“韩国式”的代表。但在韩江的眼里,她不过是一个写书的作家而已。她阅读,她感受,她写作。在韩国以外的广阔世界,人们并不因她是韩国人,或因为是用韩国语写的作品而阅读,我们只是觉得作品好,仅此而已。

韩江的《少年来了》于2014年出版,2016年出版了英文版,由负责翻译作者的另一本小说《素食主义者》的Deborah Smith翻译。

《少年来了》于2014年出版,2016年出版了英文版,由Deborah Smith翻译。韩江带着读者回到了独裁政府发动大屠杀的1980年光州5.18民主化运动现场。这是一部有关心碎、悲伤、后悔、悔恨的既悲痛又恐怖的长篇小说。作家如实描写了社会的苦痛,即主张民主主义的人们要经历的痛苦。细细想来,比起北美读者,小说大概更能引起印尼、菲律宾、东欧、南美等最近步入民主化国家读者的共鸣。

这是韩江第二部翻译成英文的作品。2015年,第一本被翻译成英文的小说《素食主义者》在今年获得了英国布克国际文学奖大奖,英文版《少年来了》正式出版。《素食主义者》同样由Deborah Smith负责翻译。

获得布克国际文学奖,加之第二本英文小说出版,韩江一下子获得了一大批忠实读者。未来她也会被铭记,因为韩江的作品很优秀。

韩江生于1970年,她的家庭可谓是作家世家,儿时在光州长大,亲身经历过1980年5月的光州。《少年来了》开篇是为实现民主主义而付出惨痛代价的恐怖画面。为实现民主化运动牺牲的人们的一副副棺材,每个棺材都围绕着伤心欲绝的家人。

穿梭于1980年5月和那之后的记忆,作者诉说着民主化运动的屠杀对作品标题《少年来了》中的“少年”——小志愿者、学者、政治犯、青少年等社会各阶层人们产生的影响。韩江的写作风格确实很独特。时间交替中,人称也在变换,第一人称、第二人称、第三人称。这时译者的能力得到了发挥,因为有变化的余地。读者只要重复几次这个变化,就能了解这个风格。加拿大《环球邮报(The Globe and Mail)》的评论家Pasha Malla说:“……这部作品生动,却也不太好读。就像是电影一个场景中出现后撤掉的挑杆话筒,这些写作手法的问题,也正好缓冲了作品的辛辣。”

小说第202页(英文版),韩江将最后一章命名为《结语:作者,2013年》。结语中,她解释了约200页中的和解过程。光州5.18民主化运动当时,作者只有十岁。这部小说是她接受1980年5月的光州,以及今天笼罩在韩国的浓郁黑暗的过程,而最终,我们被治愈。

简单整理一下的话,就是韩江的《少年来了》是一部非常好的作品。像斯堪的纳维亚的黑色电影,像卡夫卡和加缪那样是实际存在的,却也像马尔克斯和村上春树一样,是那般的不和谐。不要因为作者是韩国人,或者因为是韩国作品而阅读韩江的作品。这样的想法绝不成不了阅读作家作品的理由。阅读韩江,只是因为她的作品足够好。

Greagory C. Eaves Korea.net 记者

照片:韩国文学翻译院

翻译:孙智爱 Korea.net 记者、金天香

gceaves@korea.kr