短篇小说就像……

01100010011010010110111001100001011100100111100100100000011001000110111101100101011100110110111000100111011101000010000001110111011011110111001001101011

假设我们生活在一个二进制世界,这个世界只有1和0,或黑和白,没有任何微妙的差距,也没有灰色地带。从1到50,其中任何数字都归类于“0”;从51到100,其中任何数字都归类于“1”。这里只有两个范畴,没有中间地带。

然后将这1和0的二进法适用于细致、复杂、微妙的人类。用两个范畴对人的感情进行分类,将各种性格与怪癖,以及所有恋人和精神变态都放入这两个范畴。这是将世界分成两块的做法——1和0,“我”和“你”,这种区分方式也可以适用于现代社会:新世界与旧世界、城市与农村、父母与孩子、浓雾与阳光、和平世界与痛苦世界。

乍一看,这是一种很简单的分类方式,如同左右、男女、昼夜等。不过仔细想想,仅用两个范畴对世界做出判断、进行分类的思考方式最终会导致思考过少。这样的简单分类非常危险,就像我们不能选择“存在”与否那样。如同即将爆发的火山、受到精神刺激后被抑制的感情、分手后止不住的泪水,我们容易沸腾,以至于爆发,往往变成后悔自己看得太多却没看仔细而挖出自己双眼的李尔王。

这既是“存在”所体现的二分法思维的重荷,又是作家金承钰《雾津纪行》(1964)和《首尔,1964年冬》阐述的主题。这两篇作品在文学期刊《思想界》发表时,金承钰是二十二、三岁的青年。他生活的当时首尔正处于混沌状态:1961年军事政权执政,国家仅对特定产业提供经济援助,农田逐渐被水泥和钢铁覆盖,新进作家们席卷着首尔的文坛。

我们通过金承钰的两篇短篇小说可以窥视到1960年代中期的韩国社会。《雾津纪行》的故事比较简单,讲述了一个男人回到故乡的一周里发生的事情。《首尔,1964年冬》是某个冬天晚上,辗转于首尔各地酒馆的故事。两篇短篇小说都可谓是一扇透视主人公人生的窗户。作家准备的这窗户可以让读者暂时窥视到他世界的一刹那,但是透过窗户展现在眼前的不仅仅是“回到故乡的旅游”或“在肮脏的酒馆过的一夜”,而是“存在”所体现的二分法思维的重荷。我们不能把人的存在那么简单地归为某个范畴。

历史的时代

1960年代首尔正处于动荡的时代。错综复杂的因素导致的同族相残悲剧已过去十多年,但红色恐怖依然笼罩着韩国。民族主义概念与反共产主义紧密相连,民众的声音被严格控制。当时韩国很贫穷,还不是现在的富裕国家。1920年代至1940年代积累的财富已经被耗尽,这是战争与腐败政治导致的悲剧。

倔强的、腐败的、因害怕而强有力地控制政府的老人(韩国前总统李承晚)于1960年4月在示威队的压力下被破下台,引领示威队的主力军大部分是学生与教授。1961年,佃农出身的矮小而坚韧的军官(韩国前总统朴正熙)坐上了总统的位置。从1961年到 1963年,他所成立的“国家再建最高会议”管理着国家。1962年,开始了韩国最早的“经济开发五年计划”,1963年,这位军阀独裁者换上西装,正式成为了韩国的总统。1965年6月签署了韩日基本条约,1966年签署了韩美驻军地位协定。

当时在首尔,高中生与大学生比1940-50年代增加了4倍左右。大部分大学,尤其是名牌大学都位于首尔。全国父母们都希望把儿子送到首尔接受高等教育。当然,在教育方面女儿不是被考虑的对象。年幼的男孩子离开父母的干涉与唠叨,聚在寄宿房里过着吵吵闹闹的生活。

大学并不需要很多学生,也不需要很多教授。大学生已经饱和,每门课教授要指导的学生太多了。教授们也跟学生一样经常旷课。学生们曾在高中时期像奴隶一样学习,说为找工作的教育的话也已经足够,因此上了大学可以懒惰下来。尽管如此,他们还是交学费上大学,尤其要上人文学院文学专业,这都是因为没有充分的工作岗位。其实1960年代前半期,首尔依然是个小城市,看起来是个人人都认识的小区。

正是这些学生与教授进行了示威,逼走了暴君。不仅如此,在佃农出身、沉默寡言、留下众多成就的新独裁者巩固政权的过程中,进行对抗的还是这些学生与教授。

1950年代末到1960年代中期,首尔的政治专属于知识分子,受过大学教育的男性知识人士一跃成为了社会的中心。当时男性知识人士在韩国社会发挥了特殊的作用,但这与建设现代韩国的主要动力——蓝领阶级具有的威严或勇气不同。他们具有读书人特有的“虚架子”或被认为代表民心的“观点”。

这些年轻而懒惰的知识男性经常聚在一起,讨论“伟大的事情”。当时首尔充满生动活泼的知识氛围,1950年代的主要期刊《思想界》与1960年代发行量达1.8万册的《创作与批评》是知识人士的媒体。《思想界》不时被政府停刊,从这一点不难推测那确实是很优秀的杂志。正如历史学者Gregory Henderson(1922-1988)所说的那样,自李承晚下台到朴正熙发动军事政变之前的1960年,也就是张勉在任总理时,韩国的记者和撰稿人达10万多人,而且大部分都在首尔活动。那是大家都在看,大家都在写的时代。

他们主要在茶房(tea room)相聚。所谓茶房是包括红灯区、酒楼、咖啡厅的概念,那些年轻精英们在这里接触、分享并讨论政治圈谣言、文学思潮、社会现象、音乐、书、酒、女人等,几乎无所不谈。通常是政治学系或哲学系的同学暗地组织这样的聚会。在政治、文学方面成长的环境中,那些没有工作的男学生聚在“茶房”,已经准备好了即将爆发的准备。

1960年3月,新学期开始了。首尔大学文理大学法文系来了一名新生:19岁的金承钰。他的政治笔致已经成熟,笔锋锐利、才华横溢。他的每一词、每一句已经做好了描写他自己时代的准备。其实,在校时期他曾在首尔经济新闻发表过漫画,1962年在韩国日报发表了让他成名的第一部短篇小说。

1964年,即将要大学毕业的金承钰发表了短篇小说《雾津纪行》。要从他的短篇小说分享二分法一面的读者们纷纷购买《思想界》。在那个年代,新成立的警察国家逐渐加强社会控制力度,产业化刚刚起步,与日本也实现了和平,正站在20世纪最后一段动荡期的起点上。

存在的二分法

有人说“韩国人”这个身份本身就是一个很沉重的包袱。事实上,要不是人们被推进“出生”这样一个随机事件,我很好奇会不会有人自己选择当一名韩国人。生于韩国社会,会有媒体教你应该怎么做一名韩国人,父母、学校、服兵役的地方会教你怎么做个像样的韩国人。人们在韩国这个社会学会了生存的法则。20世纪后期,各文化、民族、种族融合在一起,使国际化殖民后期社会得到发展。也就是说,20世纪那无比现代化的宗教与民族主义,一方面让成为一个“韩国人”变得更加轻松,你的存在不过是给彩虹增添一道色彩而已。另一方面,你会开始思考“作为韩国人的同时,如何成为一名国际化新新人类”这样的疑问。穿韩服就是韩国人吗?吃汉堡包就不是韩国人吗?

哲马鲁丁·阿富汗尼(Jamal ad-Din al-Afghani)、梁启超、泰戈尔等哲学家都提出过相同的疑问:“由西方而建、为西方而建的世界,在这样的世界里该怎样保持自己的本性?”、“何为社会?由众多社会构成的世界里,这个社会又该如何自处?”如何面对自己是韩国人这个事实、如何思考韩国社会,这些正是金承钰短篇小说的核心。我是谁?我是什么?我为什么存在?金承钰想要通过回到故乡旅行的主人公、通过和新结交的朋友辗转于酒家的主人公来寻找这些问题的答案。同时,也在短篇故事里端详着人类自己的人生。

韩国电影与文学存在着反反复复的二分法世界,城市与农村、陆地与岛屿、开发与落后、现代与近代、现在与过去等等。这样的二分法也会出现在,自己故乡的知名度与别人故乡的知名度进行比较时;我的小学与别人的小学、我的高中别人的高中、我的军队生活与别人的军队生活进行比较时。步入现代消费文化后,在各式各样的比较中二分法也会现身,我背的包和你背的包、我的瑞士手表和你的瑞士手表、我的进口车和你的进口车、我进入名企的时间和你进入名企的时间、我老公的上司和你老公的上司、我子女的小学和你子女的小学……这样的循环在继续,社会也在继续……从1964年、1965年金承钰作家打开的这扇短篇小说之窗,可以直接看到这些。作为韩国人的包袱还是那么沉重。

作家金承钰

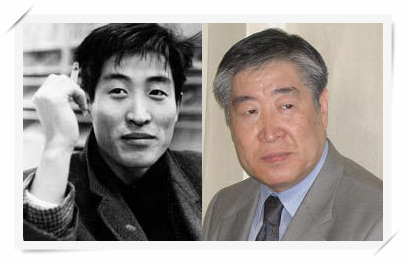

第二共和国开始时,金承钰19岁;现代意义上的第一场军事政变发动时,金承钰20岁;创作《雾津纪行》时,他23岁;开始创作是在1962年;创作《首尔,1964年冬》时,金承钰24岁。

金承钰(1941~)21岁至25岁时,也就是1962年到1966年共创作了10篇以上的短篇小说、随笔、剧本、中篇小说。他的作品发表在首尔的日报与文学杂志后大受欢迎,时至今日还有许多读者在阅读。金承钰是20世纪60年代初期,受够了傲慢的前独裁者,害怕让人透不过气的新独裁者的作家群的领头人。他描述了飞速的城市化与随之而来的发展中新城市生活的现实,同时还写下了人类如何在城市与农村、现在与过去之间在适应并生存。

写作是他的力量,他的两篇代表作中蕴含着时代精神。《雾津纪行》出版的英文译文只有两个版本,两个翻译都只有54页、不到一万个单词。

1967年制作的电影《雾津》正是改编自短篇小说《雾津纪行》,金承钰作家本人也亲自参与了剧本创作。电影《雾津》为韩国映像资料院“韩国古典电影剧场”项目的一环,在资料院运营的YouTube账号“KoreanFilm”欣赏到配有英文字幕的电影《雾津》。

金承钰作家的作品中用英文出版的只有《雾津纪行》与《首尔,1964年冬》这两篇。图书出版亚细亚推出了名为《双语版韩国现代文学(Bilingual Edition Modern Korean Literature)》的红色封面短篇小说系列,内有韩国语小说原文与英文译文。《雾津纪行》由2012年Kevin O’Rourke翻译。这套书共收录75篇短篇小说,分为“分裂”、“爱情与恋爱”、“禁忌与欲望”等主题,《雾津纪行》收录在“产业化”主题之中。

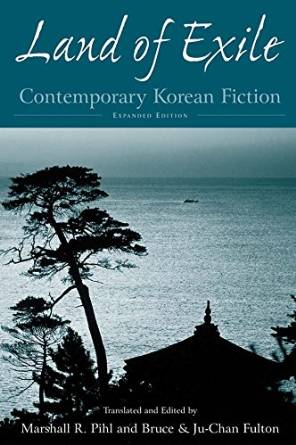

在亚马逊书店购买《Land of Exile: Contemporary Korean Fiction—Expanded Edition》电子书就可以阅读《首尔,1964年冬》。2015年由劳特利奇出版社(Routledge)出版, Marshall R. Pihl、 Bruce Fulton、Ju-Chan Fulton等人翻译并参与编辑。此小说集选取1984年~2004年出版的韩国短篇小说,共16篇。《首尔,1964年冬》收录在第五章。

最终,我们透过短篇小说看到的不过是这个世界转瞬即逝的刹那。契科夫或是海明威,又或者是金承钰,短篇小说不过是打开了一扇理解出场人物人生的小窗,这扇窗马上就会关起来。透过窗户我们看到了带着小狗的女人,看到了去钓鱼的老人与少年,看到了回到故乡旅行的男人……狄更斯、陀思妥耶夫斯基、杜马斯……这里不存在水平的高低。窗开窗合,我们出生、死亡,我想这才是真正意义上的二分法。

0111010001101000011000010111010000100000011010010111001100100000011000010110110001101100

……一句未说完的话。

Korea.net 记者 Gregory C. Eaves

翻译:姜恩惠、金天香

照片:图书出版亚细亚、劳特利奇出版社、namu.wiki

gceaves@korea.kr

01100010011010010110111001100001011100100111100100100000011001000110111101100101011100110110111000100111011101000010000001110111011011110111001001101011

假设我们生活在一个二进制世界,这个世界只有1和0,或黑和白,没有任何微妙的差距,也没有灰色地带。从1到50,其中任何数字都归类于“0”;从51到100,其中任何数字都归类于“1”。这里只有两个范畴,没有中间地带。

然后将这1和0的二进法适用于细致、复杂、微妙的人类。用两个范畴对人的感情进行分类,将各种性格与怪癖,以及所有恋人和精神变态都放入这两个范畴。这是将世界分成两块的做法——1和0,“我”和“你”,这种区分方式也可以适用于现代社会:新世界与旧世界、城市与农村、父母与孩子、浓雾与阳光、和平世界与痛苦世界。

乍一看,这是一种很简单的分类方式,如同左右、男女、昼夜等。不过仔细想想,仅用两个范畴对世界做出判断、进行分类的思考方式最终会导致思考过少。这样的简单分类非常危险,就像我们不能选择“存在”与否那样。如同即将爆发的火山、受到精神刺激后被抑制的感情、分手后止不住的泪水,我们容易沸腾,以至于爆发,往往变成后悔自己看得太多却没看仔细而挖出自己双眼的李尔王。

这既是“存在”所体现的二分法思维的重荷,又是作家金承钰《雾津纪行》(1964)和《首尔,1964年冬》阐述的主题。这两篇作品在文学期刊《思想界》发表时,金承钰是二十二、三岁的青年。他生活的当时首尔正处于混沌状态:1961年军事政权执政,国家仅对特定产业提供经济援助,农田逐渐被水泥和钢铁覆盖,新进作家们席卷着首尔的文坛。

我们通过金承钰的两篇短篇小说可以窥视到1960年代中期的韩国社会。《雾津纪行》的故事比较简单,讲述了一个男人回到故乡的一周里发生的事情。《首尔,1964年冬》是某个冬天晚上,辗转于首尔各地酒馆的故事。两篇短篇小说都可谓是一扇透视主人公人生的窗户。作家准备的这窗户可以让读者暂时窥视到他世界的一刹那,但是透过窗户展现在眼前的不仅仅是“回到故乡的旅游”或“在肮脏的酒馆过的一夜”,而是“存在”所体现的二分法思维的重荷。我们不能把人的存在那么简单地归为某个范畴。

金承钰的短篇小说《雾津纪行》首次发表于1964年10月文艺期刊《思想界》,后来被收录到2012年‘图书出版亚细亚’出版的韩英对译短篇小说系列“双语版韩国现代文学”。

历史的时代

1960年代首尔正处于动荡的时代。错综复杂的因素导致的同族相残悲剧已过去十多年,但红色恐怖依然笼罩着韩国。民族主义概念与反共产主义紧密相连,民众的声音被严格控制。当时韩国很贫穷,还不是现在的富裕国家。1920年代至1940年代积累的财富已经被耗尽,这是战争与腐败政治导致的悲剧。

倔强的、腐败的、因害怕而强有力地控制政府的老人(韩国前总统李承晚)于1960年4月在示威队的压力下被破下台,引领示威队的主力军大部分是学生与教授。1961年,佃农出身的矮小而坚韧的军官(韩国前总统朴正熙)坐上了总统的位置。从1961年到 1963年,他所成立的“国家再建最高会议”管理着国家。1962年,开始了韩国最早的“经济开发五年计划”,1963年,这位军阀独裁者换上西装,正式成为了韩国的总统。1965年6月签署了韩日基本条约,1966年签署了韩美驻军地位协定。

当时在首尔,高中生与大学生比1940-50年代增加了4倍左右。大部分大学,尤其是名牌大学都位于首尔。全国父母们都希望把儿子送到首尔接受高等教育。当然,在教育方面女儿不是被考虑的对象。年幼的男孩子离开父母的干涉与唠叨,聚在寄宿房里过着吵吵闹闹的生活。

大学并不需要很多学生,也不需要很多教授。大学生已经饱和,每门课教授要指导的学生太多了。教授们也跟学生一样经常旷课。学生们曾在高中时期像奴隶一样学习,说为找工作的教育的话也已经足够,因此上了大学可以懒惰下来。尽管如此,他们还是交学费上大学,尤其要上人文学院文学专业,这都是因为没有充分的工作岗位。其实1960年代前半期,首尔依然是个小城市,看起来是个人人都认识的小区。

正是这些学生与教授进行了示威,逼走了暴君。不仅如此,在佃农出身、沉默寡言、留下众多成就的新独裁者巩固政权的过程中,进行对抗的还是这些学生与教授。

1950年代末到1960年代中期,首尔的政治专属于知识分子,受过大学教育的男性知识人士一跃成为了社会的中心。当时男性知识人士在韩国社会发挥了特殊的作用,但这与建设现代韩国的主要动力——蓝领阶级具有的威严或勇气不同。他们具有读书人特有的“虚架子”或被认为代表民心的“观点”。

这些年轻而懒惰的知识男性经常聚在一起,讨论“伟大的事情”。当时首尔充满生动活泼的知识氛围,1950年代的主要期刊《思想界》与1960年代发行量达1.8万册的《创作与批评》是知识人士的媒体。《思想界》不时被政府停刊,从这一点不难推测那确实是很优秀的杂志。正如历史学者Gregory Henderson(1922-1988)所说的那样,自李承晚下台到朴正熙发动军事政变之前的1960年,也就是张勉在任总理时,韩国的记者和撰稿人达10万多人,而且大部分都在首尔活动。那是大家都在看,大家都在写的时代。

他们主要在茶房(tea room)相聚。所谓茶房是包括红灯区、酒楼、咖啡厅的概念,那些年轻精英们在这里接触、分享并讨论政治圈谣言、文学思潮、社会现象、音乐、书、酒、女人等,几乎无所不谈。通常是政治学系或哲学系的同学暗地组织这样的聚会。在政治、文学方面成长的环境中,那些没有工作的男学生聚在“茶房”,已经准备好了即将爆发的准备。

1960年3月,新学期开始了。首尔大学文理大学法文系来了一名新生:19岁的金承钰。他的政治笔致已经成熟,笔锋锐利、才华横溢。他的每一词、每一句已经做好了描写他自己时代的准备。其实,在校时期他曾在首尔经济新闻发表过漫画,1962年在韩国日报发表了让他成名的第一部短篇小说。

1964年,即将要大学毕业的金承钰发表了短篇小说《雾津纪行》。要从他的短篇小说分享二分法一面的读者们纷纷购买《思想界》。在那个年代,新成立的警察国家逐渐加强社会控制力度,产业化刚刚起步,与日本也实现了和平,正站在20世纪最后一段动荡期的起点上。

存在的二分法

有人说“韩国人”这个身份本身就是一个很沉重的包袱。事实上,要不是人们被推进“出生”这样一个随机事件,我很好奇会不会有人自己选择当一名韩国人。生于韩国社会,会有媒体教你应该怎么做一名韩国人,父母、学校、服兵役的地方会教你怎么做个像样的韩国人。人们在韩国这个社会学会了生存的法则。20世纪后期,各文化、民族、种族融合在一起,使国际化殖民后期社会得到发展。也就是说,20世纪那无比现代化的宗教与民族主义,一方面让成为一个“韩国人”变得更加轻松,你的存在不过是给彩虹增添一道色彩而已。另一方面,你会开始思考“作为韩国人的同时,如何成为一名国际化新新人类”这样的疑问。穿韩服就是韩国人吗?吃汉堡包就不是韩国人吗?

哲马鲁丁·阿富汗尼(Jamal ad-Din al-Afghani)、梁启超、泰戈尔等哲学家都提出过相同的疑问:“由西方而建、为西方而建的世界,在这样的世界里该怎样保持自己的本性?”、“何为社会?由众多社会构成的世界里,这个社会又该如何自处?”如何面对自己是韩国人这个事实、如何思考韩国社会,这些正是金承钰短篇小说的核心。我是谁?我是什么?我为什么存在?金承钰想要通过回到故乡旅行的主人公、通过和新结交的朋友辗转于酒家的主人公来寻找这些问题的答案。同时,也在短篇故事里端详着人类自己的人生。

韩国电影与文学存在着反反复复的二分法世界,城市与农村、陆地与岛屿、开发与落后、现代与近代、现在与过去等等。这样的二分法也会出现在,自己故乡的知名度与别人故乡的知名度进行比较时;我的小学与别人的小学、我的高中别人的高中、我的军队生活与别人的军队生活进行比较时。步入现代消费文化后,在各式各样的比较中二分法也会现身,我背的包和你背的包、我的瑞士手表和你的瑞士手表、我的进口车和你的进口车、我进入名企的时间和你进入名企的时间、我老公的上司和你老公的上司、我子女的小学和你子女的小学……这样的循环在继续,社会也在继续……从1964年、1965年金承钰作家打开的这扇短篇小说之窗,可以直接看到这些。作为韩国人的包袱还是那么沉重。

作家金承钰

第二共和国开始时,金承钰19岁;现代意义上的第一场军事政变发动时,金承钰20岁;创作《雾津纪行》时,他23岁;开始创作是在1962年;创作《首尔,1964年冬》时,金承钰24岁。

金承钰作家生于1941年,他在上世纪60年代发表的短篇小说大受欢迎。时至今日那些作品还在被阅读。

金承钰(1941~)21岁至25岁时,也就是1962年到1966年共创作了10篇以上的短篇小说、随笔、剧本、中篇小说。他的作品发表在首尔的日报与文学杂志后大受欢迎,时至今日还有许多读者在阅读。金承钰是20世纪60年代初期,受够了傲慢的前独裁者,害怕让人透不过气的新独裁者的作家群的领头人。他描述了飞速的城市化与随之而来的发展中新城市生活的现实,同时还写下了人类如何在城市与农村、现在与过去之间在适应并生存。

写作是他的力量,他的两篇代表作中蕴含着时代精神。《雾津纪行》出版的英文译文只有两个版本,两个翻译都只有54页、不到一万个单词。

1967年制作的电影《雾津》正是改编自短篇小说《雾津纪行》,金承钰作家本人也亲自参与了剧本创作。电影《雾津》为韩国映像资料院“韩国古典电影剧场”项目的一环,在资料院运营的YouTube账号“KoreanFilm”欣赏到配有英文字幕的电影《雾津》。

金承钰作家的作品中用英文出版的只有《雾津纪行》与《首尔,1964年冬》这两篇。图书出版亚细亚推出了名为《双语版韩国现代文学(Bilingual Edition Modern Korean Literature)》的红色封面短篇小说系列,内有韩国语小说原文与英文译文。《雾津纪行》由2012年Kevin O’Rourke翻译。这套书共收录75篇短篇小说,分为“分裂”、“爱情与恋爱”、“禁忌与欲望”等主题,《雾津纪行》收录在“产业化”主题之中。

2015年劳特利奇出版社出版的《Land of Exile》系列中,金承钰作家的《首尔,1964年冬》收录在第五章。

在亚马逊书店购买《Land of Exile: Contemporary Korean Fiction—Expanded Edition》电子书就可以阅读《首尔,1964年冬》。2015年由劳特利奇出版社(Routledge)出版, Marshall R. Pihl、 Bruce Fulton、Ju-Chan Fulton等人翻译并参与编辑。此小说集选取1984年~2004年出版的韩国短篇小说,共16篇。《首尔,1964年冬》收录在第五章。

最终,我们透过短篇小说看到的不过是这个世界转瞬即逝的刹那。契科夫或是海明威,又或者是金承钰,短篇小说不过是打开了一扇理解出场人物人生的小窗,这扇窗马上就会关起来。透过窗户我们看到了带着小狗的女人,看到了去钓鱼的老人与少年,看到了回到故乡旅行的男人……狄更斯、陀思妥耶夫斯基、杜马斯……这里不存在水平的高低。窗开窗合,我们出生、死亡,我想这才是真正意义上的二分法。

0111010001101000011000010111010000100000011010010111001100100000011000010110110001101100

……一句未说完的话。

Korea.net 记者 Gregory C. Eaves

翻译:姜恩惠、金天香

照片:图书出版亚细亚、劳特利奇出版社、namu.wiki

gceaves@korea.kr